E se os touros falassem? Um olhar sociológico sobre as touradas

Artigo de Cláudia V. Silva

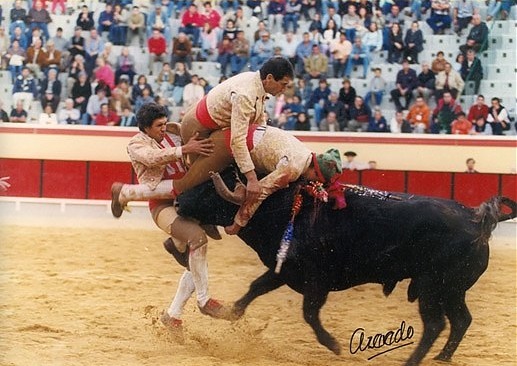

Desde o nascimento das primeiras sociedades que é possível perceber que as relações sociais e as instituições que as exaltam estão em constante contacto e movimento (Touraine, 1965, 1973). Por exemplo, é sabido que, antes do século XIX, não era hábito pegar o touro para remate da lide da cavalaria, por isso a posição dos grupos de forcados na hierarquia tauromáquica portuguesa só derivou da proibição da morte dos touros na arena. Esta curiosidade histórica marca o inicio do documentário Cara-a-Cara (2013), de Margarida Leitão, e também o presente artigo.

Desta forma, é possível entender que as estruturas sociais, como os nossos próprios pensamentos e os diferentes ambientes sociais em que estamos inseridos/as, vão ao encontro do que Bourdieu (1987) designa por habitus: os gostos e os estilos de vida de cada indivíduo são fortemente condicionados por pressões sociais externas e pela sua própria jornada pessoal. Por sermos movidos, em parte, pelos nossos próprios interesses e pela procura do nosso bem-estar, é previsível que a humanidade se divida em vários grupos e que cada um deles se empenhe em manter, modificar ou até mesmo erradicar uma ordem já estabelecida. Isto traduz aquilo que fará sempre parte da humanidade: os conflitos de poder e as transformações dos paradigmas culturais (Bourdieu, 1987; De Coster & Bawin-Legros, 1996). Vejamos a polémica que dura há mais de cinco séculos entre quem preza as corridas de touros e quem as reprime, estando este confronto presente em todos os países onde se pratica a tauromaquia (Guillau-me-Alonso, 1999). São estas relações conflituais, muitas vezes associadas a classes sociais opostas, que dão origem aos mais diversos movimentos sociais (De Coster & Bawin-Legros, 1996).

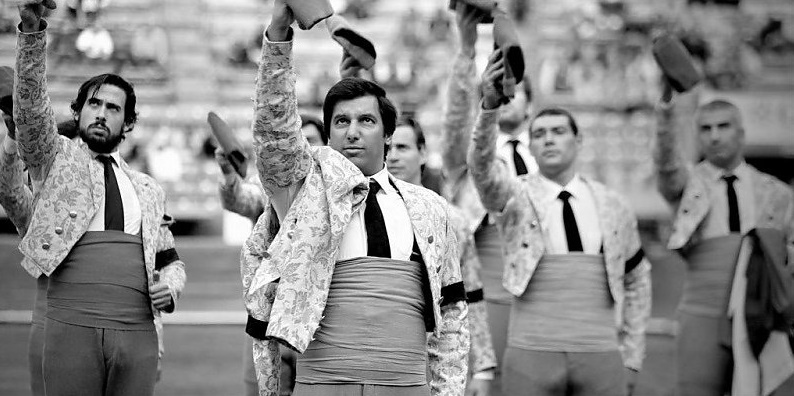

Deste modo, entende-se que a organização social, e tudo o que ela implica, não é algo anterior à existência humana mas uma criação sua que, de igual forma, pode ser contestada e até mesmo modificada pelos próprios indivíduos (Touraine, 1984; Giddens, 1987). Isto significa que as crenças religiosas, os rituais, as tradições, os deveres morais e até as obrigações legais são o resultado de múltiplos comportamentos humanos que, apesar de modelarem os indivíduos, são também por eles modelados (Durkheim, 1963; Weber, 1922; Mauss, 1950). É comum, por exemplo, que as justificações das pessoas aficionadas sobre a existência da tauromaquia sejam puramente maquinais, tais como «sempre se fez assim» e «é o costume». Inclusivamente, são frequentemente exaltados valores associados à bravura, à coragem, à adrenalina, à masculinidade, ao mérito e à relação totémica entre os indivíduos e os animais (Dias, 1971; Queiroz, 2006; Wolff, 2010; Albernaz, 2013; Capucha, 2013; Guillén, 2017). Este tipo de justificações revela a subordinação dos indivíduos a um determinado ideal, optando por comportarem-se de forma leal e incondicional às suas próprias convicções, independentemente das consequências que elas acarretam (De Coster & Bawin-Legros, 1996; Warnier, 2002). Contudo, esta subjugação não é passiva mas um consentimento bem evidenciado, pois "conformar-se com a ordem das coisas por se ter a certeza que é tudo o que deve ser, não é suportar uma pressão, é querer essa ordem livremente, é aceitá-la com conhecimento de causa. Porque querer livremente não é querer o que é absurdo; pelo contrário, é querer o que é racional, isto é, querer agir de acordo com a natureza das coisas" (Durkheim, 1963: 97-99). Ora, os movimentos anti taurinos dizem-nos precisamente que esta paixão não age de acordo com o ciclo natural da vida e mostram-nos a incoerência do discurso das pessoas aficionadas que, por sua vez, parecem não refletir devidamente sobre as consequências previsíveis dos seus atos.

Mais ainda, além da tradição ou por referência a um valor ou objetivo, os indivíduos agem de acordo com ações reciprocas (De Coster & Bawin-Legros, 1996). São elas a amizade, a compaixão, a união, o espírito de equipa, o companheirismo e a solidariedade, por exemplo. Valores esses que, segundo os mais entusiastas, estão na base afetiva que é compartilhada entre os forcados amadores do mesmo grupo, representando assim uma identidade local ou até mesmo uma determinada classe social (Touraine, 1984; Conde, 1998). Nesse sentido, não é por acaso que, durante a exibição do documentário inicialmente mencionado, a madrinha do grupo de forcados amadores de Vila Franca de Xira, Dona Maria Victória, relate que, antigamente, o forcado era muito desprezado porque era considerado o membro mais pobre do espetáculo. Algo que, segundo ela, tem vindo a ser alterado. Tal como a moda fora caracterizada por Simmel, no inicio do século XX, também o universo tauromáquico se pode assemelhar a uma manifestação cultural opressiva e tirânica, sendo transmitida de geração para geração. Por um lado, o indivíduo sente a liberdade de assegurar o seu direito à distinção, mas revela, simultaneamente, o seu conformismo social, motivado por padrões externos (Gurvitch, 1955; Benedict, 1983).

Em tom de conclusão, as referências aqui mencionadas às determinantes sociais têm o intuito de contribuir para uma reflexão mais sábia. Os atos ligados à tauromaquia também podem ser passiveis de alteração com base na tomada de consciência. Não será a formação e a educação o primeiro passo a tomar no caminho para a liberdade dos indivíduos e dos animais sem temermos o progresso civilizacional das próprias culturas?

Referências bibliográficas:

- ALBERNAZ, S. L. (2013). "Festa brava portuguesa: pessoas humanas e pessoas animais", Anthropológicas 24 (1), pp. 181-203.

- BENEDICT, R. (1983). Padrões de Cultura. Lisboa: Livros do Brasil.

- BOURDIEU, P. (1987). Choses dites. Paris: Les Éditions de Minuit.

- CAPUCHA, L. (2013), "Festa de Toiros", Anthropológicas, 24 (1), pp. 145-179.

- CONDE, I. (1998). "Contextos, culturas, identidades", em José Viegas e António Firmino da Costa (Orgs.), Portugal, que Modernidade? Oeiras: Celta, pp. 79-118.

- DE COSTER, M. & BAWIN-LEGROS B. (1996). Introduction à la Sociologie. Paris: De Boeck & Larcier.

- DIAS, J. (1971). Estudos do Carácter Nacional Português. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar.

- DURKHEIM, É. (1963). Les Règles de la Méthode Sociologique, 15e édition. Paris: PUF.

- GIDDENS, A. (1987). La constitution de la société. Eléments de la théorie de la structuration. Paris: Presses Universitaires de France.

- GUILLAUME-ALONSO, A. (1999), "Contre la corrida: essai de typologie des positions anti-taurines, XVIe-XVIIe siècles", em Annie Molinié-Bertrand, Jean-Paul Duviols e Araceli Guillaume-Alonso, Des Taureaux et des Hommes, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, pp. 13-22.

- GUILLÉN, D. (2017), Bienestar y Recursos Psicológicos en Alumnos de Escuelas de Tauromaquia, s.l., EIDUNED, tesis doctoral.

- GURVITCH, G. (1955). Déterminismes sociaux et liberté humaine. Vers l'étude sociologique des cheminements de la liberté. Paris: Presses Universitaires de France.

- MAUSS, M. (1950), Sociologie et Anthropologie, Paris, Quadrige/Presses Universitaires de France.

- QUEIROZ, E. (2006). Os Maias. Lisboa, Livros do Brasil.

- SIMMEL, G. (1911). Philosophie de la modernité. La femme, la ville, l'individualisme. Paris: Payot.

- TOURAINE, A. (1965). Sociologie de l'action. Paris: Seuil.

- TOURAINE, A. (1973). Production de la société. Paris: Seuil.

- WARNIER, J-P. (2002). A Mundialização da Cultura. Lisboa: Editorial Noticias.

- WEBER, M. (1922). La ville. Paris: Aubier-Montaigne.

- WOLFF, F. (2010). Filosofía de las Corridas de Toros. Barcelona: Ediciones Bellaterra.