VIH/sida: quais as parecenças com o novo coronavírus?

Artigo de Cláudia V. Silva

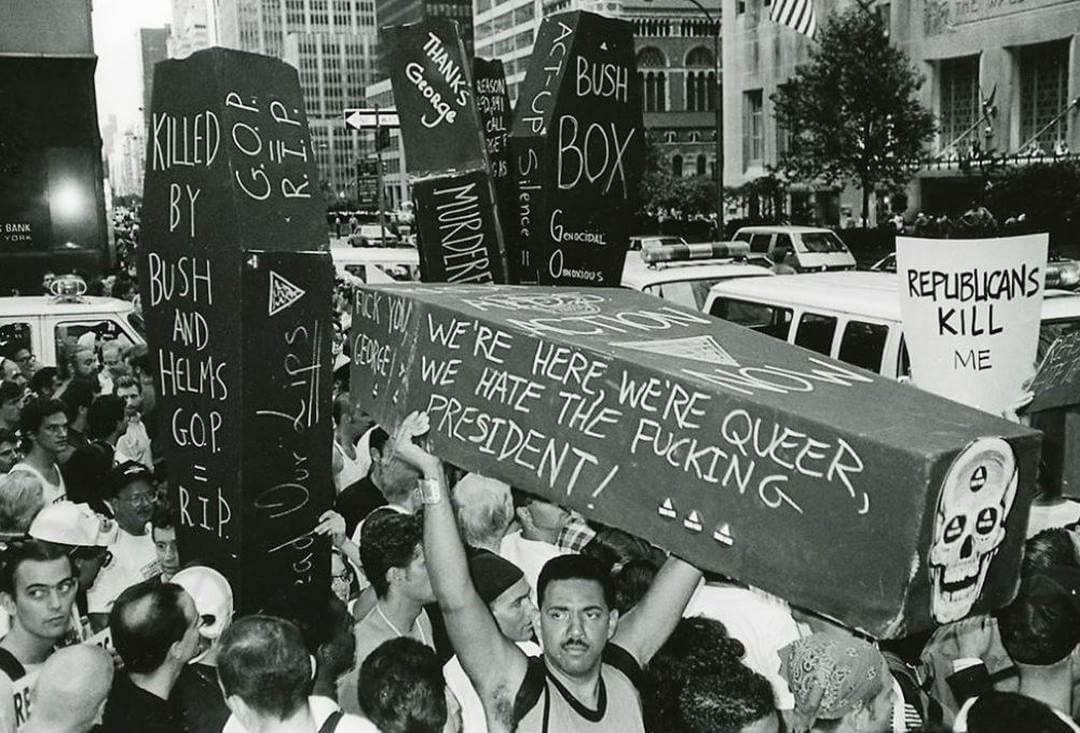

No inicio da década de 1980, uma doença desconhecida é inicialmente detetada em alguns indivíduos homossexuais, nos EUA e na Europa. Definida como VIH (vírus da imunodeficiência humana) ou SIDA (para os casos mais avançados), ainda hoje provoca uma grande controvérsia quanto ao seu aparecimento. Tal como a covid-19, captou automaticamente a atenção dos media, acabando por gerar muita desinformação sobre o corpo e as relações interpessoais. Durante este período, já tinha vindo a público que a propagação podia ocorrer através de sexo desprotegido, transfusões de sangue, gravidez e leite materno, no entanto os serviços e as informações sobre o VIH/sida faziam sentir-se insuficientes. Nem mesmo a curiosidade ao redor desta nova doença pareceu incentivar os governos, em destaque o norte-americano, a apoiar a pesquisa e a investigação científica de modo célere.

Em poucos anos, o número de vítimas mortais e de pessoas infetadas por VIH/sida disparou em todo o mundo e, tal como a covid-19, atingiu inicialmente as classes sociais mais desfavorecidas e, posteriormente, Estados inteiros (Larson, 1990; Basset & Mhloyi, 1991; Green, 1993; Parker & Camargo, 2000; Boler & Archer, 2008). O terror do contágio era de tal forma inquietante que as sanções sociais contra as pessoas infetadas por VIH/sida agravaram-se, contribuindo para a estigmatização, marginalização e exclusão de pessoas homossexuais e de todas as outras que se prostituíssem ou consumissem drogas, como a heroína (Seffner, 1995; Annandale, 1998; Whiteside, 2008). Se agora é comum a utilização de máscaras, luvas e fatos especiais para que nos possamos proteger do novo coronavírus, há menos de 40 anos tais equipamentos eram unicamente recomendados durante a interação com homossexuais (Annandale, 1998). Recordo que, no caso da covid-19, a população chinesa, em Portugal, também começou por ser alvo de discriminação devido a ideias pré-concebidas sobre as diversas formas de contágio. Alguns mitos defendiam que a transmissão do vírus sucedia-se através da receção de cartas e encomendas da China ou pela visita a estabelecimentos comerciais de proprietários/as chineses/as.

«It's like war time. When you have statistics that affect you personally.»

Larry Kramer, ativista dos direitos de pessoas LGBT+, em entrevista para a série documental History 101 (2020)

Nesta altura, o VIH/sida não só era encarado como um grave problema de saúde humana, como também uma importante questão social e política. Em 1987, o Presidente norte-americano Ronald Reagan manifestou o seu interesse em acrescentar o VIH/sida à lista de doenças contagiosas para que pudesse controlar o tráfego de imigração para os EUA, tendo também colocado a hipótese da obrigatoriedade de identificação e confinamento instantâneo para quem estivesse infetado/a.

Nos últimos anos, e de um modo geral, o número de mortes por VIH/sida tem vindo a diminuir, no entanto os resultados ainda falham em justificar a ignorância e o senso de complacência que continuam a rondar este tema. Apesar de o VIH/sida já não ser sinónimo de morte imediata, o número de casos tem vindo a aumentar na Rússia e muitas das pessoas infetadas continuam a ter que enfrentar, em pleno século XXI, atitudes discriminatórias e homofóbicas. Como tal, para além da importância atribuída - e bem - ao campo médico, as respostas ao VIH/sida também deverão ser abrangidas pela área social, passando pelo reforço da prevenção sexual e de ações de intervenção e consciencialização sobre a doença (Parker e Camargo, 2000; Whiteside, 2008).

Referências bibliográficas:

- ANNANDALE, E. (1998). The sociology of health and medicine. A critical introduction. Cambridge: Polity Press.

- BASSET, M. T. & MHLOYI M. (1991). "Women and AIDS in Zimbabwe: the making of an epidemic", International Journal of Health Services, vol. 21 (1), pp. 143-156.

- BOLER, T. & ARCHER D. (2008). The Politics of prevention. A global crisis in AIDS and education. Londres: Pluto Press.

- GREEN, E. C. et al. (1993). "Sexually-transmitted diseases: AIDS and traditional healers in Mozambique", Medical Anthropology, vol. 15 (3), pp. 261-281.

- LARSON, A. (1990). "The social epidemiology of Africa's AIDS epidemic", African Affairs, vol. 89, pp. 5-25.

- PARKER, R. & CAMARGO K. (2000). "Pobreza e HIV/AIDS. Aspetos antropológicos e sociológicos", Cadernos de Saúde Pública, vol. 16 (sup. 1), pp. 89 102.

- SEFFNER, F. (1995) "AIDS, estigma e corpo", in: Ondina Fachel Leal (org.) Corpo e significado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pp. 385-407.

- WHITESIDE, A. (2008). HIV/AIDS. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.